日記

京都のほうれん草

寒い日が続きます。

鍋が恋しいですね。

北海道で生活していた頃は、ラムしゃぶ、というのが好物でした。

薄い冷凍のラム肉とほうれん草をしゃぶしゃぶするだけのいたって簡単なものです。

京都に移り住んでからはラム肉はあまり見かけず久しく食べていないので、時に恋しくなります。

ところで京都の八百屋さんで地物のほうれん草を見たときに、少し驚いたことがあります。

それは、ほうれん草が根っこ付きで売られていることです。

長ネギも根っこ付きで売られていることがあります。

もちろん、いずれも「食べるため」です。

ほうれん草の根っこは甘く、そのままお浸しに。

長ネギの根っこは軽く粉をして揚げるとおつまみに最適です。

ほうれん草はビート(砂糖ダイコン)と同じ仲間ですから、根っこが甘いのは当然ですね。

根っこのおいしさに気づき食べてきた京都人はたいしたものだと感心すると共に、

立派な根っこを誇らしげに見せるところに、生産者や流通業者、販売店の心意気を感じます。

根性という言葉があるくらい、根っこは大切ですからね。

新年のごあいさつ

大根炊き

「今日は千本釈迦堂で大根炊き(だいこだき)です」というニュースを聞いたら無性に食べたくなりました。

大原の朝市で購入した音吹畑の高田さんの大根がありました。ストンと切れてみずみずしい。

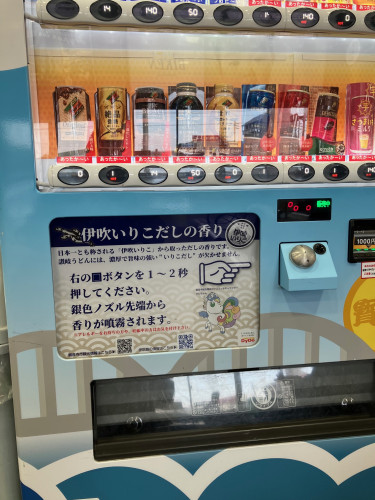

羅臼昆布と伊吹島のイリコの粉をダシにして、出来上がり。ゆずはお向いさんからいただいたもの。

おいしいなあ、温まります。

伊吹島のイリコ出汁は讃岐うどんに欠かせない出汁とのこと。

私は千葉県出身ですが、煮干しのダシに一番親しみがあります。

子どもの頃、九十九里浜に近い町から荷物を背負って海産物を売りにきていた行商のおばあちゃんを思い出します。

サラリーマン時代は、浜松町駅のトンカツ屋(味噌汁が煮干し出汁)、旭川のラーメン(煮干しのスープ)、などを楽しみに出張していました。

今年、煮干しの製造工程を紹介する目的で撮影のために伊吹島を訪問しました。

当初予定の訪問地が現地が不漁で撮影困難との連絡があり、次に打診した場所は満月や台風等の影響で日程調整がつかず、たまたま連絡した伊吹島での今年最後の漁にギリギリ間に合いました。

鮮度が命の煮干し作りに様々な工夫、努力がされていました。「銀つき」という品質へのこだわり、勉強になりました。

しかし海の環境もここ数十年で大きく変わったそうです。魚種や漁期。

そして島ならでは就労環境と後継者問題。

いつまでも、このおいしい伊吹イリコがあることを願いつつ、伊吹島をあとにしました。

これ食べられるの?~新奇恐怖を克服する社会学習を保育園幼稚園で~

「食物新奇恐怖」として知られる現象があります。

2歳から6歳の間に出現がピークを迎えるとして知られています。

小さな子どもは、親から与えられる食べ物に完全に依存し、それを盲目的に食べていますが、

親の管理から離れて自立していこうとする過程で、まず「知らないものは口にしない」という態度をとるのは本能的なものです

周囲のものを手当たり次第に口にしたら、毒物でもすぐに口にして生命の危機となってしまいます

しかし、雑食動物として進化してきた私たち人間は、「いろいろなものを食べる」ことによってさまざまな環境条件でも適応して生き残る力強さを獲得してきました

そこで「食物新奇恐怖」を克服して乗り越えていくには、どういった取り組みが必要でしょうか

自分自身が身をもって体験する個体学習と、周囲の者が食べる様子を見て学ぶ社会学習があります

私たちの「じゃがいも」を使った講座の例を紹介します

「じゃがいも」の中に、見慣れない「紫のじゃがいも」を混ぜておきます

観察過程で、最初は「石ころ?」と発言した園児も、その後、触ったり匂いをかいだり、中にはトントンと机の上で叩いて打撃音を聞くことで、次第に「じゃがいも?」と思うようになります

それでも試食の際には、多くの園児が明らかに食べるのを躊躇する仕草を見せます

しかし園児の中で何人かが試食して「美味しい!」と声をあげると、その様子を見て躊躇していた子どもたちも食べ始めます

まさに「社会学習」です

こうした学習を子どもたちは毎日の給食でも、お友だちの様子を観察しながらしているのでしょうね

園の役割は大きいですね

以下の写真は、子どもたちに体験させる「中を見ないで靴下内からジャガイモを取り出す」活動の例です

あなたは、この中に「食べられないもの(ジャガイモでないもの)」がいくつあるかわかりますか?

正解はこれです

大丈夫ですか?