日記

女性の社会参画と子育て支援は車の両輪

日本で初めて、「女性の総理大臣」が生れましたね。

先進国の中で、「女性の社会での活躍」は恥ずかしいくらいの状況。

女性が活躍する環境が整っていないのは明らかなので、これを契機に環境が整っていくことを切に期待。

特に、これからの社会を担う子どもへの支援、それも乳幼児といった「手間がかかる世代」の子どもが育つ環境への支援が不足しているのは、私たちが訪問して食育活動を行っている園の先生方や園児の様子を見れば明らか。

30年前に勤務したフィンランドで、当時の上司だった高原須美子大使は民間出身の初の女性大使。

彼女が「フィンランドに来て、女性の社会参画と社会福祉は車の両輪で発展してきたことがよくわかる」と言っておられたことを思い出します。

フィンランドは世界初の婦人参政権と被選挙権を1906年に獲得。

その後の戦争を経て、敗戦後は経済復興の要請から女性が家庭に戻らず仕事をつづける中で、子どもや高齢者のケアは社会が行うようになり社会福祉が充実。

高原大使はお酒の強い方で「ブランデーのロック」を愛飲されてました。

ご本人いわく、「日本酒やビールだと、次々にグラスを空けることを強要されてしまうが、高価なブランデーでは飲酒を強要する者はおらず、マイペースで飲める。別に強いわけではない。」とのこと。日本の当時の男社会の宴席に女性が参加するためにはこうした術も必要だったのだと思います。あれから30年近くたち、日本の社会も変わってきたと思います。

一方で、1・2歳児の保育利用率が平成25年の3割から令和6年には6割にまで急増し、多くの子どもが保育所等で長時間を過ごす北欧型の社会に近づいていますが、子どものケアは追いついていないようです。現場の保育士さん方が、子どもたちと向き合って、子どもの声を聴く時間のゆとりがもてるようになることを切に願っています。

アンタイオスにならないように

都心近郊の駅そばの0~2歳児を預かる保育園の栄養士さんから聞いた話です。

「私の働く保育園には園庭が無いので、芋ほりも箱にサツマイモを入れて土をかぶせる方式。その土も土にかぶれる子がいるので、選ばねばならないので面倒で、芋ほりのたびにやれやれ、またこの季節がやってきたかという感じです。最近はクレヨンや絵の具の活動では、手で触れることに対し不安や恐怖を抱くのか触れることのできない子がいます。手の感覚を刺激すること(手が汚れる状況)の経験不足や保護者の反応などを見て手が汚れることは悪いこととという刷り込みのせいではないかと考えます。(何をするにも「後で洗う(拭く)から大丈夫だよ」はよく使う言葉です)」

私は「芋ほりの土で手がかぶれる?!」という話を聞いて、とてもショックを受けました。「これまで幾多の環境からの挑戦に対して適応力を発揮して進化をとげてきた人類も大地と切り話された途端、ギリシャ神話のアンタイオスのようになるであろう」と予言したルネ・デュボス博士の話を思い出したからです。

生き物を食べて、命をつなぐ私たち。その食べものが、土から切り離された存在になりつつあることに一抹の懸念を持つのは、私だけではないと思います。

保育園等で行う「芋ほり」について、今年の保育学会ではこんなことが話題となりました。ただ単に、芋掘りで芋が出てきて楽しいで終わらせず、芋から出てる細かい根がどこまで伸びているかに関心を持たせたり、興味を持つ子に寄り添った対応が大切との話。芋ほりを単なる年中行事におわらせず、子どもの学びの機会とするための議論だったと思いますが、現場ではそれ以前の話が進行しているようです。

食べものが人間のこころと身体の健康に及ぼす影響について、今一度、今から約半世紀前のルネ・デュボス博士の言葉を思い出しながら、今後も食育活動を続けていかねばと思った次第です。

なお、この記事の初稿は10月11日ですが、お話をしてくださった方に確認して私の誤解だった部分を修正すると共に、以下のコメントをいただいたので付記します。

「先日私の務める園では無事に芋掘り体験を終えました。初めは見ているだけ、指一本だけ、で参加していた子もさつまいもが見えてくると一生懸命手で土を掘っていました。畑を持つ保育園の方からすればたらいの中の芋掘りなんて葉も根もなくちょっとしたお遊びにしか見えない活動かもしれませんが、少しずつでもできる範囲で色々な経験を積み重ねてあげたいと思います」

※ルネ・デュボス「人間と適応」木原弘二訳p222より, (1982みすず書房第2版)

「人間は自分の身体とこころに今でも過去をひっさげていて、また未来にも関心を抱いている。真に人間の条件に適切であるためには、適応性という概念に、現在における必要性だけではなくて、過去からおしつけられている制限や未来への期待をもとりこまなければならない。とりわけ、技術上および医療の上での前進が、うわべからすると、進化の上での過去から人間をきりはなしたかのように見えるが、こうした前進にもかかわらず人間は今でも大地のものであり、世俗的である。ギリシャ伝説のアンテウスにおこったように、人間が出現して来て、今でも肉体的に情緒的に人間にいろいろと供給しつづけている生物的基盤との接触を失ったときには、おそらく人間の強さも終わりに近づくことであろう。」

※ルネ・デュボス博士は、ハーバード大学、ロックフェラー研究所に所属し、細菌学者として土壌中の微生物が作り出す「抗生物質」を単離するなど多くの業績。一方で、こうした「抗生物質」の使用は薬剤耐性菌を生み出すことを早くから警告。研究者から環境活動家に転じ、1978年の国連人間環境会議で「Think Globally Act Locally(グローバルに考え、ローカルに行動せよ)」を提唱。デュボス先生のところに留学経験のあるI先生によれば、「あのまま研究を続けていれば間違いなくノーベル賞をとった先生だが、環境の世界に行ってしまった」

※アンタイオス(アンテウス)は、海の神ポセイドンと大地の女神ガイアの子ども。力自慢で幾多の相手を倒してきたが、怪力ヘラクレスとの戦いに敗れる。当初ヘラクレスは、幾度倒してもそのたびに大地の女神ガイアからの助力を得てますます強くなるアンタイオスに苦戦。しかしアンタイオスの足が地面から離れると弱くなる弱点を見つけ、地面から持ち上げて絞め殺すことに成功。

※人間の身体の仕組みは、これまでの進化の過程(過去)を内在。

生命維持に不可欠な水について、生理食塩水の塩分濃度は、海の生物だった時代の海水塩分濃度を反映している例がよく知られる。

ヒトの免疫系は、微生物や微生物由来の病原因子から身を守るために、数百万年の歳月をかけて、無脊椎動物及び脊椎動物の免疫系から精巧な防御機構を進化させてきた。無脊椎動物から自然免疫系を受け継ぎ、適応免疫系は脊椎動物だけに存在。

外界の異物を栄養として吸収する場所、腸は外敵からの侵入がおこりやすい場所でもあり、そこには免疫細胞の70%が集中。そして、そこに生息する腸内細菌が私たちの健康維持に大きな役割を果たし、こうした細菌叢維持のために食物繊維豊富な食品を摂取する必要があると言われている。

ペンフィールドの脳地図で知られる、身体感覚に関する脳の活動部位について着目すれば、指先の感覚に大きな領域がとられていることがわかる。指先を使うことで脳は進化してきた。

若竹煮は誰の発明?

春ですね。

タケノコのシーズン到来です。

京都では、西山のタケノコが有名です。

美味しいタケノコを作るために丁寧に管理された竹林は、竹林というよりタケノコ畑です。

土質にも恵まれた西山のタケノコは、昭和天皇の料理番として有名な秋山徳蔵さんがその著書で、タケノコでは日本一美味しいと絶賛しているほど、昔から知られているものです。

タケノコを美味しく食べるレシピはいろいろありますが、私は同じ季節の海産物「ワカメ(若芽)」とあわせた若竹煮が大好きです。

医療機関で栄養士として食事の相談業務を担当していた時、そこの職員から「タケノコはどうして食べたら美味しいか」と聞かれ、「若竹煮」を紹介しました。

その後、その職員が喜んで報告してくれたのは、「うちの母はタケノコを食べると痒くなるのであまり食べられない人なのですが、若竹煮は美味しいばかりか痒くもならず、とても喜んで食べていました」とのこと。

タケノコにはシュウ酸が多いので、過食すると血液中のカルシウムと結合して尿路結石の原因にもなると言われていますが、よく茹でることでシュウ酸が水に溶けだすことや、カルシウムの多い食品(ワカメはカルシウムが多い)と一緒に食べることで腸内でシュウ酸カルシウム(石)になって、そのまま体内に吸収されることなく便として排出されるとも言われています。

タケノコとワカメという同じ季節の旬のものをあわせていただく知恵は、「こうして食べると痒くならずにたくさん食べられる」と気づいた人によって発見されたのかもしれない、と思った出来事でした。

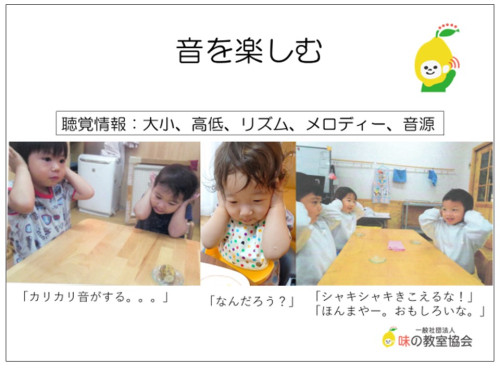

よく噛んで食べてます!(楽しい咀嚼音)

本年度の「五感をきたえる味の教室」も今週月曜日が最終回でした。

おかげ様で年間100回を超える実践活動を無事終了することができました。

現在は今年度の実施前後に行った保護者へのアンケート調査を集計して各園に報告しています。

各園の園長さん、先生からは、味の教室での取り組みが、その後に子どもたちの日ごろの園での活動に活かされている話をお聞きしています。

例えば園の行事のサツマイモ堀りとその後の調理でも、子どもたち同士がこれまで以上にサツマイモをよく観察し、匂いの違いなどを話していた姿があったそうです。

その他いろいろなお話を聞いていますが、最も多いのは給食時に「両手で耳をふさいで咀嚼音を聞く取り組み」です。

耳をふさぐと意外なほど大きな咀嚼音が聞こえます。

子どもたちは最初はそれに驚き、食材によって違う音に気が付くと、いいろいろな食べもので試します。

給食時に咀嚼音を聞く子どもたちの姿を見た園でも、噛んだら楽しそうな食材、根菜類を意識して多く出すようにしているとのこと。

こうした取り組みが、子どもたちに「自分は噛んで食べている」という自覚や「よく噛むことで楽しい発見がある」という気づきとなって「よく噛んで食べる子」を増やすきっかけとなることを願っています。

柔らかくした昆布片を嚙みながら「海に帰りたいって言ってる」音を聞いた女の子、

冷凍したリンゴ片を噛んで「(生リンゴの時の)シャキシャキの音が消えた」と驚いて報告してくれた男の子、

給食時に「このキュウリ、ポリポリ、音するで」とのお友だちの声に、思わず自分も口にして「ホンマや」と叫んだ、キュウリが苦手だった男の子、

いろいろな食材で咀嚼音は楽しめます。

皆さんも是非、試してみてください。

ただし、子どもには決して強制せず「楽しい体験活動」となるようにご注意を。

具体的な取り組み方法は、本ホームページに子どもゆめ基金様からの助成金で作成した動画教材がありますので、そちらをご覧ください。

冬のバナナの熟度調整は大変です

私たちの講座でよく使う食材に熟度の異なる3種のバナナがあります。

緑の未熟なものが黄色になって、シュガースポットが出て茶色への変わります。

この熟度の変化によって、色(視覚情報)だけでなく、固さ(触覚)、匂い(嗅覚)、甘さ(味覚)、咀嚼音(聴覚)の五感のそれぞれでの違いを感知でき、同じバナナでも好みが違い、食べごろがあることなどを理解できる教材です。バナナは多くの子どもたちに親しみやすいこともあって、とても重宝しています。

先月下旬、幼児食育の第一人者であるY先生の施設によばれ、年中さんから小学6年生とその保護者を対象として、バナナを使った五感体験活動を行いました。おかげさまで、参加された皆様からたった一つの食材から、これだけ多くのことを学ぶことが出来、食材に対する考え方が変化したと好評でした。

こうした活動は、3種のバナナを提供してくださる果物屋さんあってこそです。

私たちは、京都市北区にある新大宮通り商店街の千松商店さんにいつも3種のバナナを注文しています。

2017年に活動を開始した当初は、緑のバナナをなんとかお願いして入手し、熟したバナナは自分達で熟度調整を行っていました。

その後回数を重ねるうちに当方が必要とする熟度のバナナを理解していただき、今は千松商店さんの方で熟度調整を行ってくれています。今回は冬期間だったので、熟した茶色のバナナとするために、1月下旬の活動に向けて正月明けから徐々に色をつける取り組みをしていただきました。感謝感謝です。